随着小型化、可穿戴等特征的智能电子以及物联网技术的发展,小尺度供能成为能源器件开发的重要方向,在具有高电化学性能的同时,还需要具备微型化、柔性化、集成化等特征。平面微型储能器件由位于同一基底上的微电极构成,通过物理间隔阻断正负极接触,无需隔膜,可实现超薄、超小、柔性、高度集成等特性,特别适合作为可穿戴与微电子系统的储能器件。课题组围绕微型电化学能源材料设计与器件构筑、储能机制与原位表征方法、微能源系统集成与示范应用等方面开展了一系列基础与应用研究,期望推动微型电化学能源器件与集成系统的科学认识和技术发展。

一、微型电化学能源材料与器件

高活性的关键电极与电解质材料和可规模化的、高精度微加工方式是实现微型电化学能源器件的前提。在这方面,课题组可控合成了多种新型二维材料并实现原子级精确调控,高比容量、高比功率电池材料,构筑了具有优异电子/离子传输通道的三维电极等;实现了多种高电压、宽温区准固态电解液的设计、规模化生成和形状定制制备;此外,发展了一系列高精度、规模化微电极构筑技术,如光刻技术、丝网印刷、3D打印、喷墨打印、掩模板辅助过滤等,为微型电化学能源器件的定制构筑奠定了基础。

二、微型电化学能源器件储能机制与原位表征

课题组基于多种平面构型设计,开展了一系列工作并取得丰富的成果:揭示了微型储能器件平面离子迁移与多方向传质的电化学反应新机制,赋予器件本征高功率特征。不同于传统三明治型储能器件垂直基底的电迁移方向,平面微型储能器件的离子电迁移主要与基底平行,这与二维材料沿平面载流子输运速率高的特点相匹配,从而可以实现离子在基于二维材料的微电极薄膜中的快速迁移,器件展现出超高的扫描速率,达到了2000V/s。相比传统器件,提升了2000倍以上。在水平电迁移之外,由于厚度与宽度尺寸相近,微电极还具有近似于球形扩散的离子传质行为,从而表现出多方向传质的特点,相比于单方向传质为主的三明治构型,大幅提高了倍率性能。同时,得益于正负极共平面的特性,可实现工况下正负极结构的实时监测。

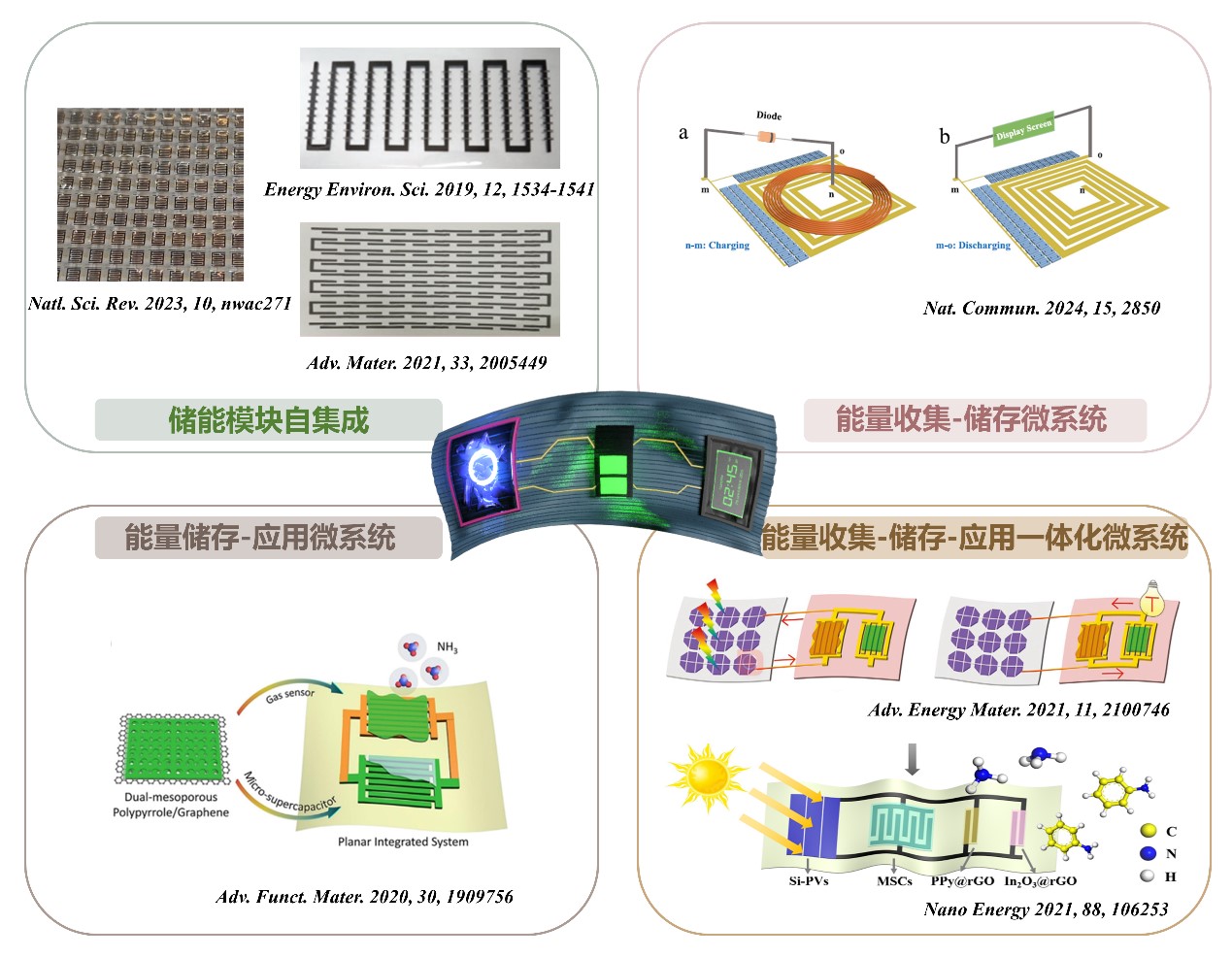

三、微能源系统集成与示范应用

随着可穿戴智能电子的快速发展,构建自供电的多功能集成微系统是设计各种微型储能器件的最终目标,其中储能单元可以通过自集成来调节输出能量,或者与能量收集单元(例如太阳能电池、纳米发电机、热电器件、无线电圈等)、能量消耗单元(例如各种传感器、探测器等)相耦合来实现多种功能。在传统方式中,大多数储能器件作为独立的单元,通过外部的导线与其他元件相互连接,不利于整体器件的微型化并且会导致能量损耗。因此,需要在材料、结构设计、制备策略等方面协同优化,制造占地空间小、无缝集成的一体化微系统。进一步地,将无线传输技术(如近场通信和蓝牙)纳入集成微系统中,从而能够实时传输监测数据到终端。在这些跨学科领域的交叉研究推动下,真正的一体化自供电微系统将实现实际应用,并极大地推动智能微电子的革命性变革。